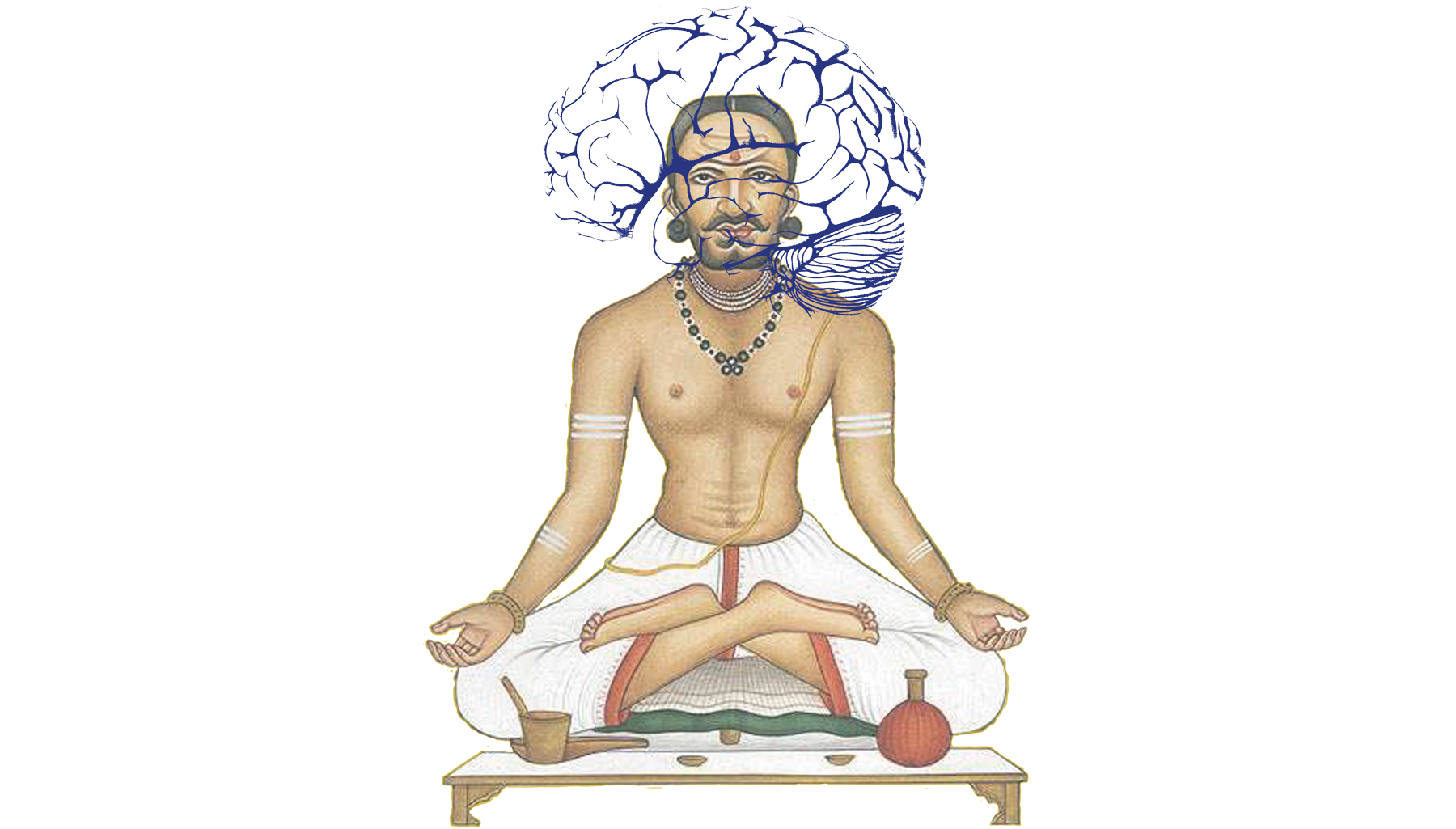

Geist, Bewusstsein und Natur

Angst vor einem Einmischen der modernen Wissenschaft in die alten Themen des Yoga mag auch deshalb entstehen, weil die wissenschaftliche Erkundung unseres Geistes und unseres Bewusstseins althergebrachte Vorstellungen infrage stellt.

Kann es sein, dass aus dem Zusammenspiel von Abermilliarden von Zellen, Verbindungen, Netzwerken, aus Milliarden gleichzeitig über Nervenzellen, Hormonen, Neurotransmittern in uns kreisenden Botschaften etwas entsteht, das uns die Welt um uns erleben lässt? Und darüber hinaus etwas, das es möglich macht, uns unserer selbst bewusst zu werden und danach zu fragen, wer wir eigentlich sind? Manchen erscheint es als eine provokante These, was Gerhard Roth, einer der »Väter« der modernen Hirnforschung in Deutschland so zusammenfasst: Gerhard Roth: Wie einzigartig ist der Mensch? Die lange Evolution der Gehirne und des Geistes, Spektrum 2010.

»Geist und Bewusstsein sind natürlichen Ursprungs und das Produkt einer langen biologischen Evolution. Innerhalb dieser Evolution haben wir trotz sorgfältiger Suche keinerlei unerklärliche Sprünge entdecken können, und dies gilt auch für den menschlichen Geist. Vielmehr können die Unterschiede in den verschiedenen Stufen des Bewusstseins und unterschiedlichen mentalen Leistungen bei Tieren auch im Vergleich zum Menschen mit Unterschieden in den entsprechenden Gehirnstrukturen und Gehirnfunktionen in Verbindung gebracht werden. Diese Erkenntnis ist mit einer dualistischen Auffassung von Geist und Gehirn nicht vereinbar, denn es gibt keine kognitiven-geistigen Leistungen ohne spezifische neuronale Strukturen und Funktionen. Es gibt auch keine Hinweise auf eine rein »mentale Verursachung«, also das Wirken eines Geistes auf das Gehirn außerhalb der Grenzen des Naturgeschehens.«

Darüber hinaus schreibt er: » ..., dass Bewusstsein in einigen Gehirnen zur Ausbildung einer »mentalen Welt« führt, in der ein fiktiver Akteur – beim Menschen verbunden mit einer Ich-Empfindung – wahrnimmt, denkt, fühlt und plant.«

Mit anderen Worten: Bewusstsein ist das Ergebnis eines langen Prozesses innerhalb der Entwicklung des Lebens auf unserer Erde. Es gibt kein Geistiges getrennt und unabhängig vom lebendigen Menschen. Vielmehr gilt umgekehrt: Alles Geistige, unser Erleben – ob im hektischen Alltag, in der tiefsten Meditation oder im Traum, unsere Gefühle, sei es Mitgefühl oder Hass – ist Ausdruck der Lebendigkeit, Komplexität und Struktur eines Menschen und in besonderer Weise an die Gehirnfunktionen gebunden.

Das Gehirn ist die zentrale Bedingung des Menschseins.

Aber auch Gerhard Roth hält in Übereinstimmung mit der großen Mehrheit seiner Kollegen nichts von einem simplen Materialismus, der Neurowissenschaftler wie ihm oft unterstellt wird: »Wir gehen davon aus, dass der Geist auch in der Form bewussten Erlebens ein Zustand ist, der nur unter bestimmten materiellen, energetischen und funktionalen Bedingungen auftritt, wie sie in komplexen Gehirnen herrschen. Diese Auffassung ist mit einem reduktionistischen Materialismus unvereinbar, der im Geist und Bewusstsein nichts anderes als das Feuern von Neuronen sieht. Eine solche Vorstellung verwechselt den Mechanismus mit seinen Leistungen. Sowenig wir daran zweifeln können, dass unser Gehirn … für das Auftreten von Geist und Bewusstsein verantwortlich ist, so wenig kann man Geist und Bewusstsein mit den sie hervorbringenden neuronalen Mechanismen gleichsetzen.«

So versteht die Mehrzahl der Neurowissenschaftler unser Erleben als Teil unendlich komplexer menschlicher Lebensprozesse, deren Verständnis sehr viel mehr erfordert als ein Wissen von Physik, Chemie und Biologie. Das Bewusstsein soll nicht auf bestimmte Gehirnaktivitäten reduziert werden. Vielmehr geht es darum, auch für geistige Phänomene wie Bewusstsein, Erfahrung und, Erinnerung brauchbare, nachvollziehbare und dem heutigen Wissen über die Natur angemessene Erklärungen zu finden. Und manche mag es vielleicht beruhigen, dass die Möglichkeiten der Wissenschaft begrenzt sind und dass das von eigentlich allen Beteiligten auch so gesehen wird.

Oliver Sacks, einer der berühmtesten Pioniere der Kognitionsforschung, wurde gefragt Interview mit Oliver Sacks: Spiegel 2/2011, S. 130: Nehmen wir an, wir könnten die Prozesse der Wahrnehmung, der Sprache und des Denkens vollständig verstehen. Wären wir dann in der Lage, die innere Welt einer anderen Person zu betreten und uns in deren Geist hineinzuversetzen?

Sacks: Eine primitive Form des Gedankenlesens ist ja heute bereits möglich – mit bildgebenden Verfahren in der Medizin. Wenn Menschen sich ein Musikstück oder eine Farbe vorstellen oder ein Gedicht im Kopf aufsagen, lässt sich Aktivität in ganz bestimmten Gehirnarealen nachweisen. Anspruchsvollere Gedankenleserei wird allerdings niemals Realität werden, weil jeder Mensch neu und einzigartig ist. Das Gehirn jedes Einzelnen entwickelt sich auf ganz spezifische Weise. Selbst wenn man – theoretisch – die eigenen Gehirnzellen in den Kopf eines anderen übertragen könnte, hätte dieser andere keine Ahnung, was er damit anfangen soll.

Frage: Warum nicht?

Sacks: Weil die Sprache der Einzigartigkeit und Subjektivität niemals durch die Sprache der Physiologie ersetzt werden wird. Wenn Sie zum Beispiel an einen wundervollen Moment Ihres Lebens denken – vielleicht als Sie zweiundzwanzig und verliebt waren, der Mond an einem sternklaren Himmel aufging und alles einfach fabelhaft war –, wie prägt sich ein solcher Moment ins Gehirn ein? Wir wissen es nicht. Unsere Methoden sind zu grob. Es gibt Millionen und Abermillionen Neuronen mit zehntausenden Verbindungen zu anderen Neuronen. Unsere medizinische Bildgebung wird zwar immer besser. Aber ich glaube nicht, dass sie jemals gut genug werden kann, um dem Kosmos des Gehirns gerecht zu werden.

Manche Befürchtungen gegenüber der Neurowissenschaft sind hauptsächlich Ausdruck einer Unkenntnis ihrer wirklichen Ziele: der Erforschung des Bewusstseins, unserer Erfahrungen, der Strukturen und Möglichkeiten unseres Geistes. All dies wird selbstverständlich auch weiterhin Gegenstand etwa der Psychologie, Pädagogik oder Philosophie bleiben. Und natürlich auch Gegenstand von Konzepten und Übungswegen wie denen des Yoga. Allerdings gelten der heutigen Wissenschaft die bisherigen Vorstellungen der Psychologie, der Philosophie oder der alten Traditionen über die Strukturen unseres Bewusstseins und über den Geist aus gutem Grund nicht mehr als die einzig mögliche Wahrheit.

Infolge der umfangreichen Forschungen und Diskussionen der letzten hundert Jahre müssen wir uns dabei der einfachen Tatsache stellen, dass sich manche traditionelle Vorstellung über das Wesen des Menschen heute wohl kaum mehr aufrechterhalten lässt. Dazu gehört unter anderem der Glaube an die Trennung von Geist und natürlichen Lebensprozessen, von Bewusstsein und Körper. Zu viele der umfangreichen Erkenntnisse, die wir inzwischen über die Arbeit des menschlichen Gehirns, des Nervensystems und des gesamten Körpers gewonnen haben, sprechen eine andere Sprache.