Der Reinigungsprozess – ein dynamisches Modell

Wie verbindet sich nun das bisher über nāḍī und cakra Gesagte mit Yogapraxis? Welchen Sinn ergibt Yogapraxis überhaupt in diesem Zusammenhang? Die Antwort ist überall eindeutig und lautet folgendermaßen:

Weil der Fluss des prāṇa nicht immer frei ist, sondern durch Blockaden behindert wird, müssen wir den Körper mithilfe einer Praxis von diesen Blockierungen befreien.

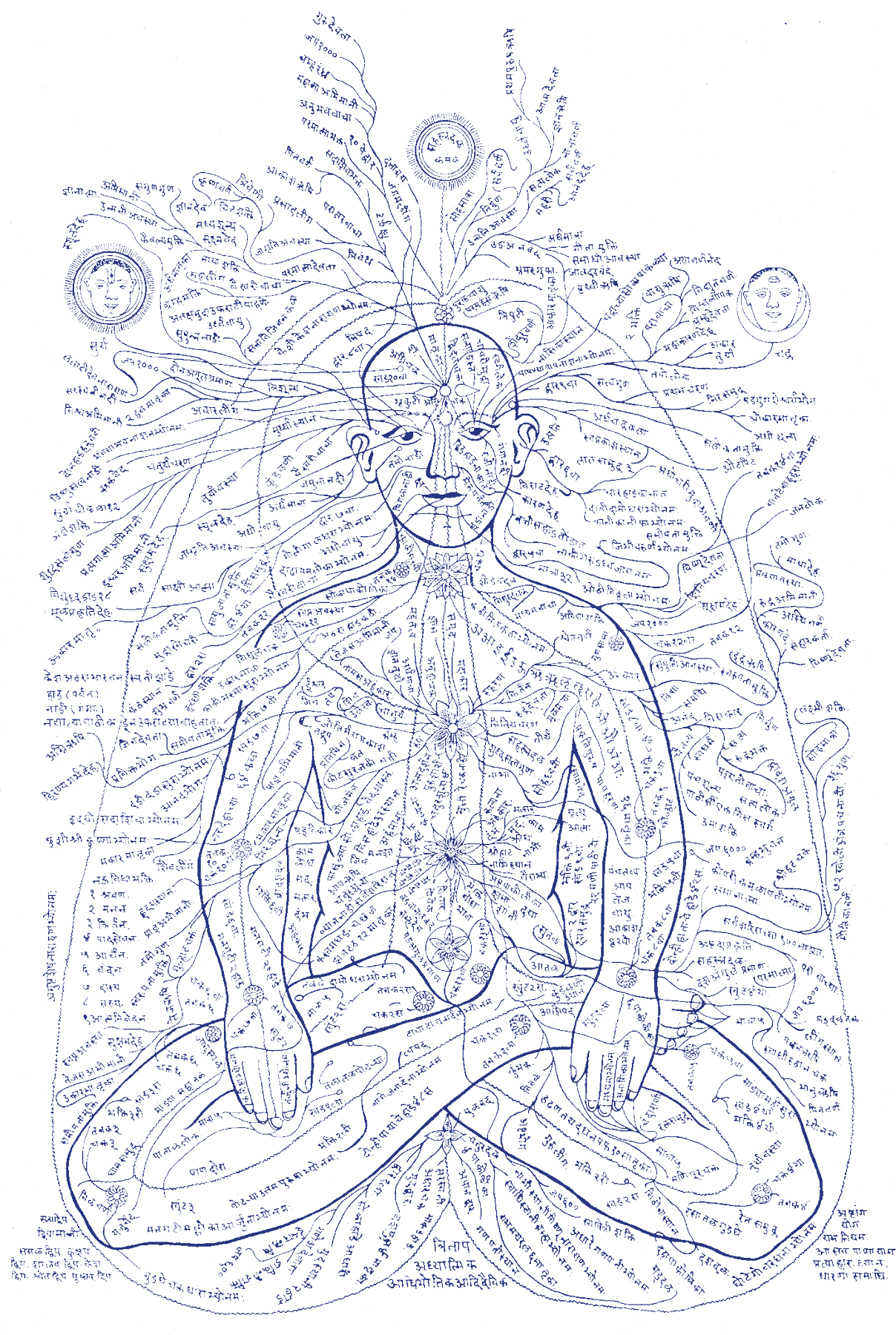

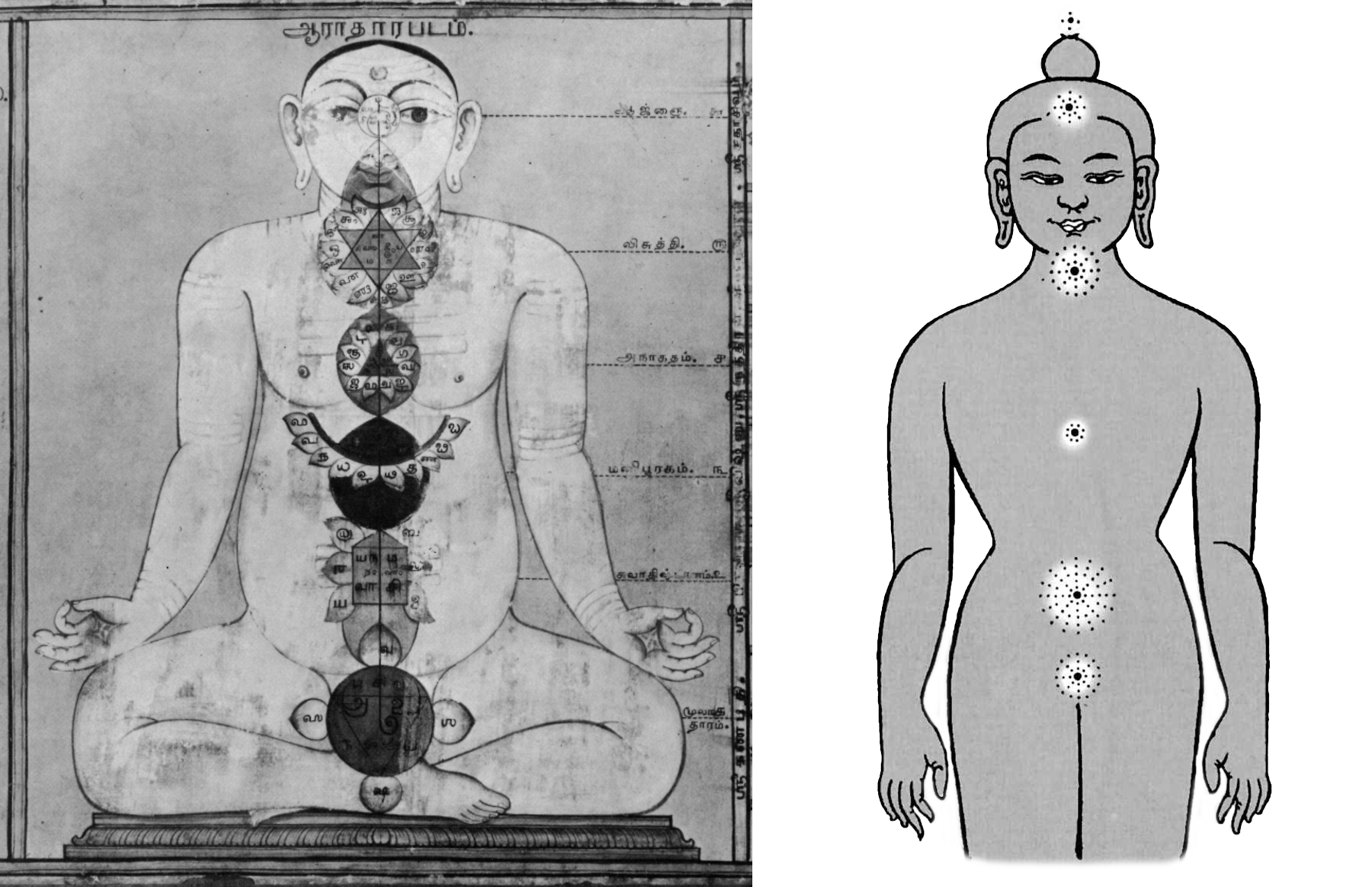

In den alten Konzepten wurde auch den Blockierungen ein Ort im Körper zugewiesen, wo sie für die Reinigungspraxis erreichbar und damit lösbar wären. Gemeinhin wird in diesem Zusammenhang dann nur von »der Blockierung« gesprochen. Man stellte sie sich als am unteren Ende des mittleren nāḍī, der suśumna liegend vor. Wie kann sie erreicht werden, wie gelöst werden?

Die wichtigste Praxis für die Reinigung dieser Blockierung ist das Üben von Prāṇāyāma zusammen mit den bandha. Texte wie die Yogayajñavalkya beschreiben es so: Wenn jemand unter der Anleitung eines Lehrers in der richtigen Weise und intensiv Prāṇāyāma praktiziert, die Praxis von bandha eingeschlossen, bringt diese Praxis das prāṇa in Kontakt mit einem inneren »Feuer«, agni genannt. Agni beschreibt eine Kraft, die imstande ist, Schlacken, Blockaden, Unreinheiten im Körper zu beseitigen, gleichsam zu »verbrennen«. Unter Schlacke oder Unreinheit – die Texte benutzen den Begriff mala – wird alles verstanden, was den Körper unnötigerweise »beschwert«, also sein System in dessen freiem Fluss behindert und blockiert.

Wo und wann immer solche Blockierungen abgebaut werden, wird dies der Kraft dieses Feuers, des agni zugeschrieben. Bei Yajñavalkya heißt es nun, dass sich durch intensive Praxis von Prāṇāyāma dieses agni mit prāṇa verbindet und die Blockierung am unteren Ende der suśumna langsam verbrennt, also beseitigt. Yajñavalkya nennt diese Blockierung nicht mala, sondern kuṇḍalinī. Sie wird bei ihm verstanden als etwas, das den Zugang zu der zentralen Energiebahn, der suśumna versperrt. Was dann geschieht ist, dass das prāṇa in die mittlere Energiebahn eintritt und sich aufwärts bewegt. Soweit die genaueste Beschreibung dieser Vorstellung, die uns bekannt ist. Sie ist daneben auch die klarste und eindeutigste.

Die Haṭha Yoga Pradīpikā ist in Bezug auf dieses Konzept etwas unklar und widersprüchlich. Einmal wird wie bei Yajñavalkya beschrieben, dass das prāṇa in der suśumna aufsteigt, wenn die Blockierung beseitigt ist, ein andermal heißt es in dem gleichen Text, dass es kuṇḍalinī sei, die den Weg nach oben nimmt. Trotzdem sind sich beide Texte in vielem Wesentlichen einig. So zum Beispiel darin, dass der Zugang zur suśumna an deren unterem Ende liegt und auch darin, dass genau dort etwas den Eingang zu diesem zentralen nāḍī versperrt. Auch taucht in keinem der Texte der Gedanke auf, dass die nach oben steigende Energie (wie immer sie nun genannt wird) in einem der cakra »feststecken« könnte. Je mehr und intensiver das Üben, desto höher steigt sie in der jeweiligen Praxis.

Yajñavalkya beschreibt das sehr klar: Prāṇa findet seinen Weg nur durch die suśumna, wenn diese Energiebahn ganz frei ist. Der einzige Ort, an dem es eine Blockierung gibt, ist die Basis der suśumna. Wenn diese Blockierung überwunden ist, steigt die Energie nach oben. Und wenn während einer intensiven Prāṇāyāma-Praxis tatsächlich prāṇa durch die suśumna fließt, so wird es dies nicht mehr tun, wenn diese Praxis weniger regelmäßig, weniger intensiv wird.

Der Gedanke aber, dass die Lebensenergie »steckenbleibt« hat nichts mit den Konzepten des Yoga zu tun. Die Idee des Yoga diesbezüglich geht vielmehr dahin, dass die Energie, das prāṇa sich normalerweise zerstreut, eher ungeordnet fließt, aber eben nicht in der mittleren Energiebahn.

Schauen wir uns einmal die Vorstellungen genauer an, die die Haṭha Yoga Pradīpikā zur Idee der cakra formuliert. Die Haṭha Yoga Pradīpikā, ein Text, der tief in die Einzelheiten des Übens geht, ist – wie schon gesagt – in manchem widersprüchlich. In einem ist er aber sehr eindeutig und äußert dies an vielen Stellen: Wenn der Geist ruhig ist, wird prāṇa den »mittleren Weg« einschlagen, wenn prāṇa diesem Weg folgt, ist der Geist ruhig. Um dies zu erreichen, bedarf es der Praxis des Prāṇāyāma. Für die Haṭhapradīpikā geht also der Fluss des prāṇa, sein Aufstieg durch die suśumna und seine Bewegung im Bereich der cakra untrennbar einher mit dem, was in diesem Text rājayoga, also Stabilität des Geistes, genannt wird. Diese Tatsache wird oft viel zu wenig berücksichtigt.

Der Text sagt, dass wir die Bewegung des prāṇa in der suśumna als gleichbedeutend verstehen können mit einem Zustand, in dem der Geist größte Klarheit und Ruhe erreicht, also samādhi. Wenn eines geschieht, ist das andere geschehen.

Die Haṭhapradīpikā kann sich keine samādhi-Situation ohne den Fluss des prāṇa in der suśumna vorstellen. Das gilt auch in der Umkehrung: Die Tatsache, dass der Geist ausgeglichen ist, kann als ein Beweis für das Fließen des prāṇa in der suśumna gelten. Worüber die Haṭhapradīpikā nicht spricht, ist der von Yajñavalkya dargestellte Zusammenhang zwischen dem endgültigen Aufsteigen des prāṇa bis in den Scheitel und dem Auflösen der individuellen Lebensenergie im Moment des Todes.