Blockierung des Lebenselixiers – Der Weg zum ewigen Leben

Jālandhara bandha bezog seine Attraktivität vor allem aus der Überzeugung, dass sich mit dieser Körpertechnik das Altern aufhalten, vielleicht sogar völlig aufheben ließe. Wie ist das zu verstehen?

Die Lebensspanne eines Menschen wurde als begrenzt durch die Menge eines Lebenselixiers angesehen, das jedem Menschen bei seiner Geburt mitgegeben wird. Im Laufe des Lebens verbraucht sich dieser Lebenssaft/Nektar Sanskrit: amṛtā allmählich. Geht er gänzlich zur Neige, tritt der Tod ein. Auch ein Ort, an dem dieser Nektar zu finden ist, wurde ausgemacht: eine Höhlung in der Schädelbasis. Mitten im Schädel, hinter dem Punkt zwischen den Augenbrauen gelegen, wurde dieser Grube auch in vielen anderen Kulturen eine besondere Bedeutung zugeschrieben. Im europäischen Mittelalter wurde dort häufig der Sitz der Seele vermutet.

Im Umfeld des Haṭha Yoga wurde angenommen, dieser Nektar würde durch besondere Kanäle, den nāḍī, abfließen. So gelangt er in den Bauchraum und wird dort durch ein Verdauungsfeuer Sanskrit: agni verbrannt.

Könnte die Vergeudung dieser kostbaren Essenz aufgehalten werden, so die Vorstellung, ließe sich das Leben verlängern, vielleicht sogar der Tod besiegen.

Wie also kann das scheinbar unaufhaltsame Verbrennen des Lebenselixiers angehalten werden? Im Haṭha Yoga standen dafür zwei Strategien zur Verfügung, die durch ihre innere Logik bestechen.

- Die eine Möglichkeit bestand darin, den Körper in eine Umkehrhaltung zu bringen. Kein Tropfen der kostbaren Flüssigkeit des amṛtā würde mehr nach unten fließen, der Alterungsprozess gebremst. So liegt die Hochschätzung, die Umkehrhaltungen entgegengebracht wurde, tatsächlich im Konzept des von oben nach unten abfließenden Lebensnektars begründet. Vor diesem Hintergrund wurden diese Positionen in der Haṭha Yoga Pradīpikā unter der Rubrik mudrā eingeführt. In ihrer Gesamtheit werden sie dort viparīta karaṇī umgekehrte Haltung genannt.

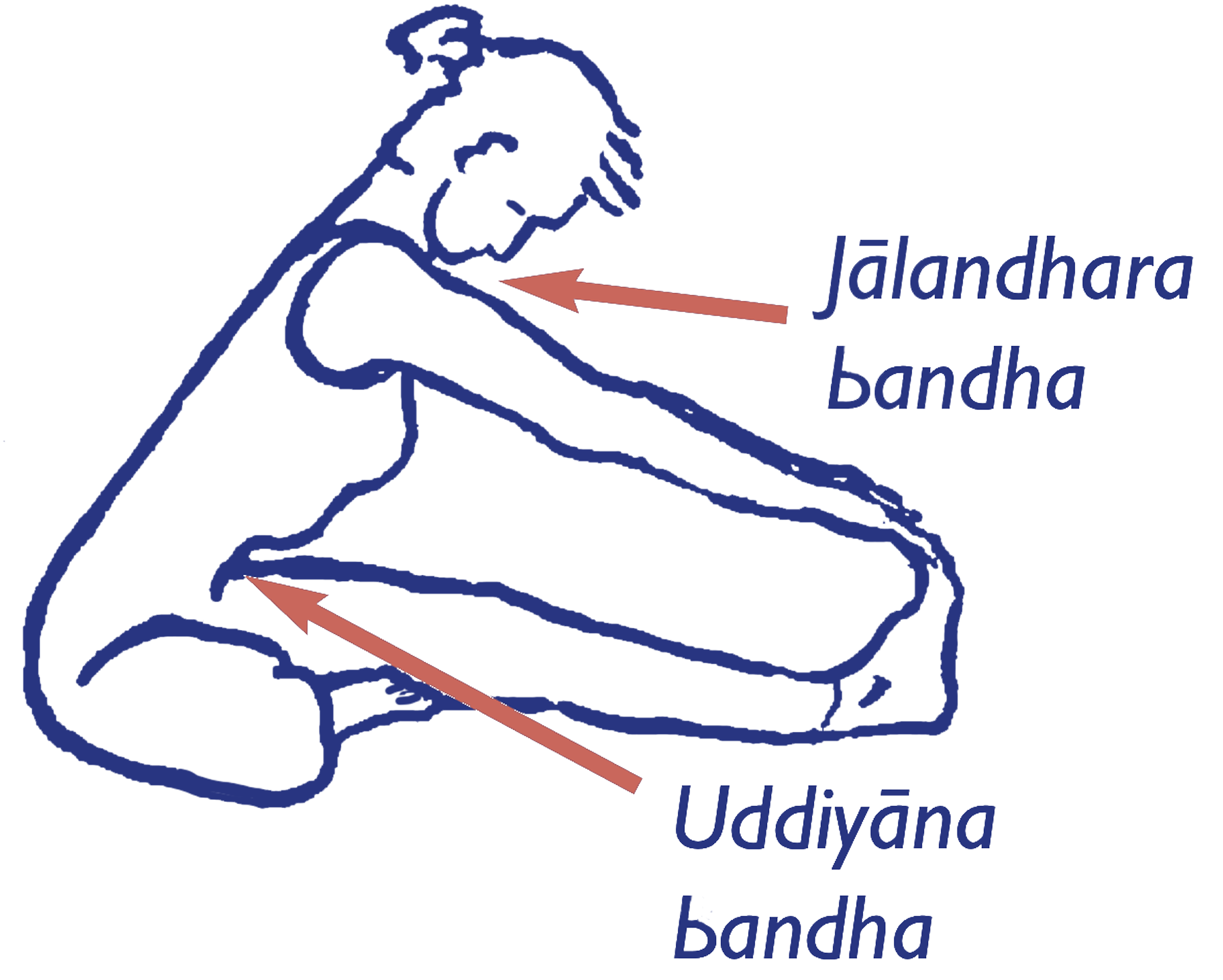

- Die zweite Strategie folgt ebenfalls einem einfachen Denkansatz: Es wurde nach Möglichkeiten gesucht, den Fluss des Nektars im Bereich des Halses mechanisch zu unterbrechen. Im jālandhara bandha geschieht dies durch Druck auf den Hals, im sogenannten khecari mudrā durch das Zurückbiegen der Zunge, bis ihre Spitze den Schlund verschließt. Auch dem Drehsitz matsyendrāsana wurde eine solche Wirkung nachgesagt, weil der Hals durch die Drehbewegung wie zusammengeschnürt wird.

Der Haṭha Yogi Svātmārāma, Autor der bekannten und weitverbreiteten Haṭha Yoga Pradīpikā, beschreibt die damaligen Vorstellungen klar und knapp:

»Jālandhara bandha … versperrt die Menge der nāḍī und verhindert das Abwärtsfließen des Nektars.« Kapitel 3, Vers 70 Und weiter: »Die Anwendung von jālandhara bandha durch das Zusammendrücken des Halses hält den Nektar davon ab, in das Feuer (agni) zu fallen.« Kapitel 3, Vers 71 Und es wird ergänzt: »Die beiden nāḍī iḍā und piṅgalā sollen durch das Zusammendrücken des Halses vollständig blockiert werden.« Kapitel 3, Vers 72

Diese Konzepte drücken sich auch im Namen der Technik selbst aus: Jāla, wörtlich Netzwerk, meint das Netzwerk der nāḍī, die im Bereich des Halses zu finden sind. Dabei lässt sich nicht mehr eindeutig klären, wie exakt die Yogis von damals einzelne nāḍī unterschieden. Denn neben den nāḍī, in denen die Lebensenergie prāṇa fließen soll, wurden auch gröbere Strukturen wie die Speiseröhre, die Luftröhre und große Blutgefäße als nāḍī bezeichnet.